Bei Solarthermie wird die Energie der Sonne zur Erzeugung von Wärme genutzt. Im Gegensatz zu Photovoltaik, bei der Sonnenlicht in elektrische Energie umgewandelt wird, steht bei der Solarthermie die Gewinnung von Wärme im Vordergrund. Diese Wärme wird vor allem zur Raumheizung und zur Warmwasserbereitung genutzt. Die Grundidee hinter der Solarthermie ist es, die Strahlung der Sonne zu nutzen, um den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren.

Der Einsatz von Solarthermie kann signifikant zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der Heizkosten beitragen. Besonders in sonnenreichen Regionen kann eine Solarthermie-Anlage den Großteil des Wärmebedarfs eines Haushalts decken. Selbst in weniger sonnigen Gegenden kann sie zumindest einen Teil der Energie liefern, was zu einer Entlastung des konventionellen Heizsystems führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Solarthermie ist ihre Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Gebäudearten und Bedürfnisse. Es gibt verschiedene Arten von Solarthermiesystemen, die je nach Anforderung ausgewählt werden können. Sie reichen von einfachen Anlagen zur Warmwasserbereitung bis hin zu komplexen Systemen, die auch die Raumheizung unterstützen.

Das trägt nicht nur zur Reduzierung der Energiekosten bei, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Damit stellt die Solarthermie eine zukunftsweisende Technologie dar, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine immer größere Rolle in der Energieversorgung spielen wird.

Wie funktioniert eine Solarthermie-Anlage?

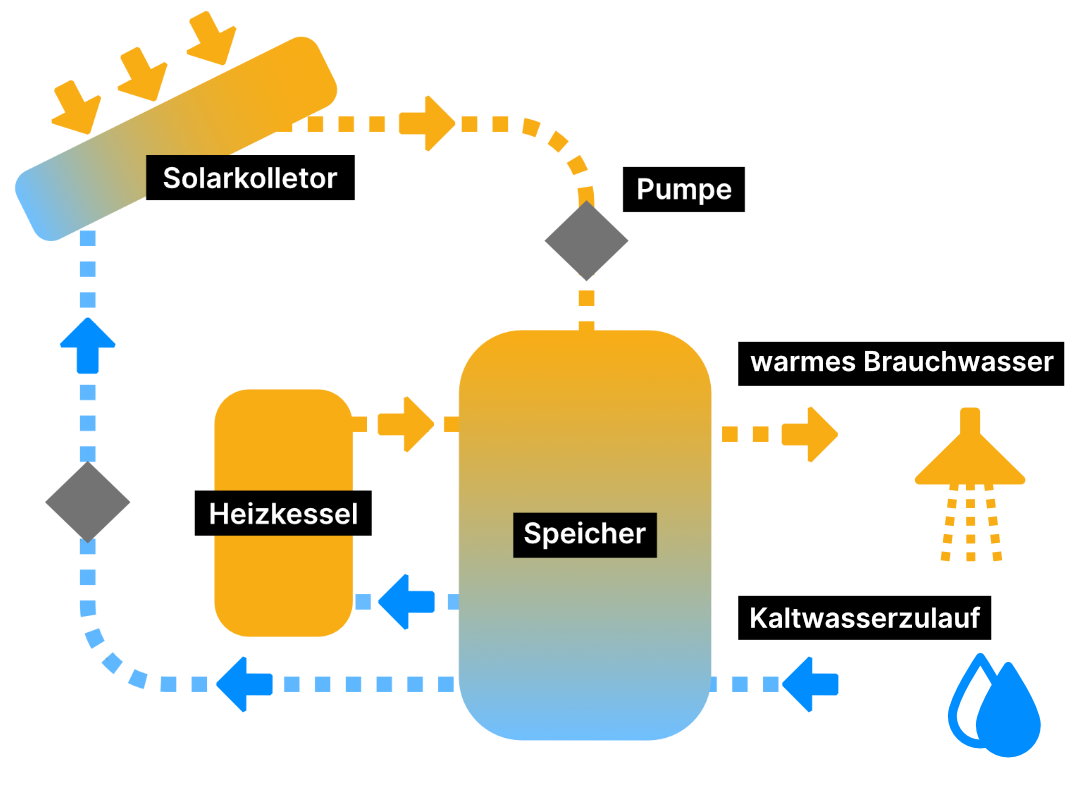

Die Funktionsweise einer Solarthermie-Anlage basiert auf der Umwandlung von Sonnenstrahlung in nutzbare Wärmeenergie. Diese Technologie nutzt die thermische Energie der Sonne, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser bereitzustellen. Die gesamte Funktionsweise lässt sich in mehrere Schritte unterteilen, die zusammen das System einer Solarthermie-Anlage ausmachen.

1. Sonnenenergie nutzen:

Das Herzstück jeder Solarthermie-Anlage sind die Solarthermiekollektoren, die meistens auf dem Dach eines Gebäudes installiert werden. Diese Kollektoren bestehen aus absorbierenden Materialien, die die Sonnenstrahlung aufnehmen und in Wärme umwandeln. Es gibt zwei Haupttypen von Kollektoren: Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren. Flachkollektoren bestehen aus einer dunklen, absorbierenden Platte, die unter einer Glasscheibe liegt. Diese Platte absorbiert die Sonnenstrahlen und wandelt sie in Wärme um, die dann an das Wärmeträgermedium im Inneren des Kollektors übertragen wird. Vakuumröhrenkollektoren arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip, allerdings sind die Absorberflächen in einzelnen, luftleeren Röhren eingeschlossen. Das Vakuum minimiert die Wärmeverluste, wodurch diese Kollektoren besonders effizient sind, selbst bei geringeren Sonneneinstrahlungen.

2. Transport der Wärme:

Die in den Kollektoren erzeugte Wärme wird über ein Wärmeträgermedium, meist eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, aufgenommen und durch ein Rohrsystem weitergeleitet. Dieses Wärmeträgermedium zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf zwischen den Kollektoren und einem Wärmespeicher im Gebäude. Eine Pumpe befördert das erhitzte Medium kontinuierlich zum Kollektor, damit es dort erneut erwärmt werden kann.

3. Speicherung der Wärme:

Ein wesentlicher Bestandteil der Solarthermie-Anlage ist der Wärmespeicher. Er fungiert als eine Art Batterie für Wärmeenergie, die dort zwischengespeichert wird, bis sie im Haushalt benötigt wird. Wärmespeicher bestehen in der Regel aus gut isolierten Behältern, die die Wärmeverluste minimieren. Die gespeicherte Wärme kann je nach Bedarf zur Heizungsunterstützung oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden. In vielen Anlagen wird die erzeugte Wärme zunächst für die Warmwasserbereitung verwendet, während überschüssige Wärme zur Unterstützung des Heizsystems beiträgt.

4. Nutzung der Wärme:

Die gespeicherte Wärme wird in das Heizsystem des Hauses eingespeist oder für die Warmwasserbereitung verwendet. Wenn die Solarthermie-Anlage nicht genügend Wärme liefert, beispielsweise in den Wintermonaten, kann ein zusätzliches Heizsystem (z. B.: eine Gas- oder Ölheizung) die fehlende Wärme liefern. Dies geschieht in der Regel über ein sogenanntes bivalentes System, bei dem die Solarthermie-Anlage und das konventionelle Heizsystem zusammenarbeiten.

5. Regelung und Steuerung:

Moderne Solarthermie-Anlagen sind mit intelligenten Steuerungssystemen ausgestattet, die den Betrieb der Anlage optimieren. Diese Systeme überwachen kontinuierlich die Temperatur im Kollektor, im Wärmespeicher und in den Heizkreisen. Bei Bedarf wird die Pumpe eingeschaltet, um das Wärmeträgermedium zu zirkulieren, oder die Anlage wird abgeschaltet, wenn keine Wärme benötigt wird.

6. Überwachung und Sicherheit:

Eine Solarthermie-Anlage ist mit verschiedenen Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die den sicheren Betrieb gewährleisten. Dazu gehören Überdruckventile, Ausdehnungsgefäße und Temperaturfühler, die verhindern, dass das System überhitzt oder beschädigt wird.

Ist eine Integration in jedes Haus möglich?

Die Integration einer Solarthermie-Anlage in ein Haus hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese sind sowohl technischer als auch praktischer Natur. Grundsätzlich lässt sich Solarthermie in vielen Gebäudetypen einsetzen. Hierbei existieren jedoch bestimmte Voraussetzungen und Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die wichtigsten Aspekte dar, die darüber entscheiden, ob und wie eine Solarthermie-Anlage in ein Haus integriert werden kann.

Dachfläche und Ausrichtung

Einer der entscheidendsten Faktoren für die Integration einer Solarthermie-Anlage ist die Verfügbarkeit einer geeigneten Dachfläche. Die entsprechenden Kollektoren müssen an einem Ort installiert werden, der sich durch eine ausreichende Sonneneinstrahlung auszeichnet, damit die Anlage effizient betrieben werden kann. Zum einen ist dabei die Dachneigung von Bedeutung.

Die optimale Dachneigung für eine Solarthermie Anlage liegt in Mitteleuropa zwischen 30 und 45 Grad. Flachere Dächer können durch spezielle Montagesysteme angepasst werden, damit die Kollektoren im optimalen Winkel zur Sonne ausgerichtet sind. Daneben die Dachausrichtung von Bedeutung.

Idealerweise ist das Dach nach Süden ausgerichtet. Hier wird die meiste Sonnenenergie eingefangen. Aber auch Dächer, die nach Südosten oder Südwesten ausgerichtet sind, können gute Erträge liefern. Bei Dächern, die nach Norden ausgerichtet sind, ist der Ertrag hingegen deutlich geringer. Dies kann unter Umständen die Wirtschaftlichkeit der Anlage infrage stellen.

Zuletzt ist auch die Fläche des Dachs nicht zu vernachlässigen. Sie muss ausreichend schattenfrei sein. Bäume, benachbarte Gebäude oder andere Hindernisse können bei einem Schattenwurf die Effizienz der Anlage deutlich reduzieren.

Gebäudestruktur und Alter des Gebäudes

Das Alter und die Struktur eines Gebäudes spielen ebenfalls eine Rolle bei der Integration einer Solarthermie-Anlage. Insbesondere ist hierbei die Tragfähigkeit des Dachs wichtig. Es muss stabil genug sein, um die zusätzliche Last durch die Kollektoren und das Montagesystem zu tragen.

Darüber hinaus ist die Dämmung und das Heizsystem zu bedenken. Die Energieeffizienz des Gebäudes beeinflusst die Rentabilität einer Solarthermie-Anlage. Gut gedämmte Gebäude profitieren mehr von der erzeugten Wärme, da weniger Energie verloren geht. Daneben muss das bestehende Heizsystem mit der Solarthermie kompatibel sein. Insbesondere bei modernen Niedertemperaturheizungen wie Fußbodenheizungen kann die Solarthermie ihre Vorteile voll ausspielen.

Technische Voraussetzungen und Kompatibilität

Um eine Solarthermie-Anlage effizient betreiben zu können, müssen bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt sein. Dabei ist das bestehende Heizsystem zu nennen. Hierbei muss die Kompatibilität mit der Solarthermie-Anlage sichergestellt sein. Zudem wird Platz für den Wärmespeicher benötigt. Dieser muss im Gebäude untergebracht werden, idealerweise in einem Kellerraum oder einem Technikraum. Der Speicher sollte möglichst nah an der Heizungsanlage installiert werden, um Wärmeverluste zu minimieren.

Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten

Die Wirtschaftlichkeit einer Solarthermie-Anlage hängt von den Investitionskosten, den laufenden Betriebskosten sowie den Einsparungen durch die Nutzung der Solarenergie ab.

Ästhetische und rechtliche Aspekte

Neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten spielen auch ästhetische und rechtliche Überlegungen eine Rolle in Bezug auf die Integration einer Solarthermie-Anlage. Die Installation einer solchen Anlage kann das äußere Erscheinungsbild eines Hauses verändern. Bei denkmalgeschützten Gebäuden oder in Gebieten mit strengen Bauvorschriften können ästhetische Anforderungen eine Herausforderung darstellen. Daneben können je nach Region bestimmte Genehmigungen für die Installation von Nöten sein.

Welche Vorteile bietet Solarthermie?

✓ Umweltfreundliche Energiegewinnung

Solarthermie nutzt die Energie der Sonne, eine erneuerbare Ressource, die keine schädlichen Emissionen produziert. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wird bei der Nutzung von Solarthermie kein CO₂ freigesetzt, was zur Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks beiträgt. Durch die Nutzung von Solarthermie können Haushalte ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern.

✓ Reduzierte Energiekosten

Nach der Installation einer Solarthermie-Anlage sind die Betriebskosten minimal. Die Sonne liefert kostenlose Energie, und die Anlage selbst benötigt nur geringe Mengen an elektrischer Energie für den Betrieb von Pumpen und Steuerungen. Dies kann zu erheblichen Einsparungen bei den Heizkosten führen, insbesondere in den Sommermonaten, wenn die Solarthermie-Anlage den gesamten Warmwasserbedarf decken kann.

✓ Unabhängigkeit von Energiepreisen

Mit einer Solarthermie-Anlage machen Sie sich unabhängiger von den Schwankungen der Energiepreise auf den internationalen Märkten. Da die Anlage auf einer kostenlosen Energiequelle basiert, sind Sie weniger von Preiserhöhungen bei Gas, Öl oder Strom betroffen.

✓ Lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten

Solarthermie-Anlagen sind in der Regel sehr langlebig. Hochwertige Kollektoren und Komponenten können eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren oder mehr erreichen. Außerdem sind die Wartungskosten gering, da die Technologie einfach und robust ist. Regelmäßige Inspektionen und kleinere Wartungsarbeiten reichen in der Regel aus, um die Anlage effizient zu betreiben.

✓ Fördermöglichkeiten und staatliche Unterstützung

Förderprogramme können die Installation von Solarthermie-Anlagen finanziell unterstützen. Diese Förderungen können die Anfangsinvestition erheblich reduzieren und die Wirtschaftlichkeit der Anlage verbessern. Neben direkten Zuschüssen gibt es oft auch zinsgünstige Kredite oder steuerliche Vorteile für Investitionen in Solarthermie.

✓ Technologische Kompatibilität und Flexibilität

Solarthermie-Anlagen können mit unterschiedlichen Gebäudetypen und Heizsystemen kombiniert werden. Sie lassen sich sowohl in Neubauten als auch in bestehenden Gebäuden installieren.

Welche Förderungen stehen zur Verfügung?

Seit dem 27. Februar 2024 können Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst bewohnten Einfamilienhäusern Förderanträge für Solarthermie-Anlagen über das Kundenportal „Meine KfW“ stellen. Voraussetzung für die Antragstellung ist ein bereits abgeschlossener Lieferungs- oder Leistungsvertrag mit einem Heizungsbauer, der eine auflösende oder aufschiebende Bedingung der Förderzusage enthält. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate ab Zugang des Zuwendungsbescheids; eine Verlängerung ist nicht möglich.

Die Förderung erfolgt im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ausschließlich durch die KfW. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ist für Solarthermie-Anlagen nicht mehr zuständig. Die Grundförderung beträgt 30 % der förderfähigen Kosten. Zusätzlich können folgende Boni in Anspruch genommen werden:

- Einkommensbonus: 30 % für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 € pro Jahr

- Klimageschwindigkeits-Bonus: 20 % für den Austausch einer funktionstüchtigen Öl-, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung oder beim Ersatz einer mindestens 20 Jahre alten Gas- oder Biomasseheizung

Der maximale Fördersatz beträgt somit bis zu 70 % der förderfähigen Kosten. Für Solarthermie-Anlagen gibt es keine spezifischen technischen Mindestanforderungen hinsichtlich der Deckung des Wärmebedarfs, wie sie beispielsweise für Wärmepumpen gelten. Die förderfähigen Kosten liegen für die erste Wohneinheit bei maximal 30.000 €. Für jede weitere Wohneinheit erhöht sich dieser Betrag um 15.000 €.

| Einzelmaßnahme | Grund-förderung | Klimageschwindig-keitsbonus | Einkommens-bonus | iSFP-Bonus | Effizienz-bonus |

| Solarthermische Anlagen | 30 % |

20 % | 30 % | ||

| Biomasseheizungen |

30 % |

20 % |

30 % | ||

| Wärmepumpen |

30 % |

20 % |

30 % | 5 % | |

| Brennstoffzellenheizung | 30 % |

20 % |

30 % | ||

| Wasserstofffähige Gasheizung |

30 % |

20 % |

30 % | ||

| Innovative Heizungstechnik |

30 % |

20 % |

30 % | ||

| Errichtung, Umbau, Erweiterung, Wärmenetz |

30 % | 20 % |

30 % | ||

| Gebäudenetzanschluss |

30 % |

20 % |

30 % | ||

| Wärmenetzanschluss | 30 % | 20 % |

30 % | ||

| Heizungsoptimierung zur Effizienzverbesserung | 15 % | 10 % | 5 % | ||

| Heizungsoptimierung zur Emissionsminderung | 50 % | 10 % | |||

| Gebäudehülle | 15 % | 5 % | |||

| Anlagentechnik ohne Heizung | 15 % | 5 % |

Quelle: Bundesanzeiger vom 29.12.2023, alle Angaben sind ohne Gewähr

Alternativ zur KfW-Förderung besteht die Möglichkeit, einen Steuerbonus in Anspruch zu nehmen. Dabei können 20 % der Investitionskosten über drei Jahre von der Einkommensteuer abgesetzt werden, maximal jedoch 40.000 €. Diese Option ist insbesondere für Eigentümerinnen und Eigentümer interessant, die keine KfW-Förderung beantragt haben.

Ergänzungskredit für förderfähige Maßnahmen

Neben dem direkten Zuschuss bietet die KfW auch die Möglichkeit eines zinsgünstigen Ergänzungskredits, um die Finanzierung der gesamten Maßnahme abzusichern. Dieser Kredit kann zusätzlich zum Zuschuss beantragt werden, sobald ein Zuwendungsbescheid für die BEG-Förderung (z. B. für eine Solarthermie-Anlage) vorliegt. Der Ergänzungskredit wird über das KfW-Programm 358/359 „Ergänzungskredit – Wohngebäude“ bereitgestellt und richtet sich an Eigentümerinnen und Eigentümer, die die Restkosten nicht aus Eigenmitteln stemmen möchten. Der effektive Jahreszins ist gegenüber marktüblichen Krediten oft deutlich günstiger, da das Programm staatlich unterstützt wird. Die Kreditbeantragung erfolgt ebenfalls über das Kundenportal „Meine KfW“ und ist an die Bewilligung des Zuschusses gebunden – ohne Zuwendungsbescheid ist der Kredit nicht verfügbar.

Diese Kombination aus Zuschuss und Ergänzungskredit ermöglicht eine umfassende Förderung energetischer Sanierungen und ist besonders für Haushalte mit begrenztem Budget eine attraktive Option.

Zusätzlich zur Bundesförderung bieten einige Bundesländer und Kommunen eigene Förderprogramme an. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise gewährt das Programm „progres.nrw“ einen Zuschuss von bis zu 90 € pro Quadratmeter Kollektorfläche für Solarthermie-Anlagen zur Warmwasserbereitung mit oder ohne Heizungsunterstützung. Es empfiehlt sich, vor der Antragstellung die aktuellen Förderbedingungen und Kombinationsmöglichkeiten zu prüfen, um die maximale Förderung für Ihre Solarthermie-Anlage zu erhalten.

Die Solarkollektoren müssen eine unabhängige Solar-Keymark-Prüfung bestanden haben, und ihr Mindestertrag muss 525 kWh/m² pro Jahr betragen. Dieser Nachweis wird durch den Solar-Keymark-Prüfbericht erbracht, der die ermittelten Erträge bei 25 °C und 50 °C Kollektortemperatur nach einer speziellen Gewichtung angibt. Luftkollektoren müssen keinen Mindestertrag aufweisen. Zudem muss bei allen geförderten Heizsystemen ein hydraulischer Abgleich durch eine Fachkraft durchgeführt werden, und es müssen Energieverbrauchs- und Effizienzanzeigen sowie Messgeräte für die erzeugten Wärmemengen vorhanden sein. Luftkollektoren sind von der Erfassung der Erträge ausgenommen.

Bitte beachten Sie, dass wir die hier veröffentlichten Informationen und Angaben mit Sorgfalt zusammengestellt haben, aber für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen können. Rechtsverbindliche Angaben erhalten Sie bei den jeweils genannten Institutionen.

Die passenden Produkte:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das Balkonkraftwerk

Sie sind auf der Suche nach Infos rund um das Thema "Balkonkraftwerk"? In unserem Beitrag finden Sie alles Wissenswerte über

- die einzelnen Komponenten eines Balkonkraftwerks

- die Funktionsweise

- den Unterschied zwischen einer Solaranlage und einem Balkonkraftwerk

- alle wichtigen Punkte, die Sie beachten müssen, wenn Sie ein Balkonkraftwerk nutzen möchten